Нон-Фикшн: Книги Андерграунда Или Литература Меньшинства

#21

Отправлено 17:27:39 - 27.04.2018

#22

Отправлено 00:44:48 - 28.04.2018

Чувствуется понимание матчасти.Для меня ложь - признак. Покрывало, которым ребёнок загораживает проблему или ситуацию даже не от меня, а от себя. Чаще, это признак страха и не обязательно страха наказания. И моя задача ( в случае с детьми) понять его причину и помочь её преодолеть. Иногда, ложь бывает игрой, моделированием ситуации и обыгрыванием её. Иногда, бессознательной подменой реальности, иногда - попыткой избежать конфликта. Не вижу вреда в прямых вопросах, но предпочитаю их дробить, проясняя картинку по частям, ведь я-то и так её вижу, важно, чтобы ребёнок тоже её увидел и принял, тогда и откроется настоящая причина поступка.

Я убежден (нет, не так. Я знаю), что к детям, а особенно маленьким, вообще неприменимо то понятие лжи, которое принято для взрослых.

#23

Отправлено 23:19:30 - 01.05.2018

#24

Отправлено 12:29:49 - 15.05.2018

"В 1999 г. команда физиков в Австрии выпустила пучок шарообразных, как футбольные мячи, молекул в направлении экрана. Эти молекулы, каждая из 60 атомов углерода, иногда называют бакиболы — мячи Бакки, потому что архитектор Бакминстер Фуллер строил здания именно такой формы. Геодезические купола Фуллера были, вероятно, самыми большими существующими объектами формы футбольного мяча. А бакиболы — самыми маленькими. Экран, в направлении которого прицелились учёные, фактически имел лишь две прорези, сквозь которые бакиболы и могли пролететь. За стеной, физики расположили аналогичный экран для обнаружения и подсчёта появляющихся молекул.

Задайся мы целью поставить аналогичный эксперимент, используя настоящие футбольные мячи, нам бы понадобился игрок с несколько «сбитым прицелом», но способный выполнять удары по мячу ритмично, с заданной скоростью. Мы бы поставили этого игрока перед стенкой, в которой есть два отверстия. С обратной стороны стены, параллельно ей, мы бы разместили больших размеров сетку.

Большинство ударов нашего игрока попало бы в стенку и отскочило, но некоторые прошли бы либо сквозь первое отверстие или сквозь второе и попали бы в сеть. Если диаметр отверстия в стене был лишь немного больше мяча, два очень узких параллельных потока появились бы на другой её стороне. Если же отверстия были чуть шире — каждый поток разойдётся небольшим веером, как показано на рисунке ниже.

Заметим, что если мы закроем одно из отверстий соответствующий поток мячей сквозь него больше не пройдёт, но на другой поток это никакого эффекта не окажет. Если мы снова откроем второй промежуток, это только увеличит количество мячей, приземлившихся в любой данной точке с другой стороны, где мы получим все мячи из промежутка, остававшегося открытым, плюс мячи из промежутка который только открыли. Другими словами, то, что мы наблюдаем, когда оба промежутка открыты, является суммой того, что мы наблюдаем с каждым промежутком в стене, открытым по отдельности. Это — реальность, к которой мы привыкли в повседневной жизни. Но это не то, что обнаружили австрийские исследователи, когда они запустили свои молекулы.

В австрийском эксперименте, открывание второго промежутка действительно увеличивало число молекул, достигших экрана в одних точках, но сокращало их число в других, как на рисунке ниже. Фактически, когда оба промежутка были открытыми, были пятна, где никакие мячи не приземлились, но где шары приземлялись, когда был открыт только один или другой промежуток. Это кажется очень странным. Как может открытие второго промежутка служить причиной того, что каких-то точек достигло меньшее число молекул?

<...>

Этот эксперимент является типичным из вида феноменов, которые нельзя объяснить классической наукой, но можно описать тем, что называется квантовой физикой.

Принципы квантовой физики были раскрыты в первые десятилетия двадцатого века, после того как Ньютоновской теории оказалось недостаточно для описания природы на атомном — или субатомном — уровне. Фундаментальные теории физики описывают силы природы, и как объекты им противодействуют. Классические теории (например, теория Ньютона) построены на основе отражения каждодневного опыта, в котором материальные объекты уникальны, они могут находиться в определенных местах, перемещаться определенными траекториями и т. д. Квантовая физика помогает понять, как законы природы работают на атомных и субатомных уровнях, но как мы увидим позже более детально, она предлагает совершенно другую концептуальную схему, при которой положение объекта, его траектория и даже его прошлое и будущее точно не определено. Квантовые теории сил, таких как гравитационные или электромагнитные, построены на основе этих положений.

Могут ли теории, построенные на основах чуждых повседневному опыту так же объяснять события обыденного опыта, которые были смоделированы с такой точностью классической физикой? Могут, поскольку мы и наша окружающая среда — составные структуры, сделанные из невообразимо большого числа атомов, большего количества атомов, чем существует звезд в видимой Вселенной. И хотя составляющие атомы подчиняются принципам квантовой физики, можно продемонстрировать, что большие скопления, формирующие футбольные мячи, репу и аэробусы — и нас — действительно будут ухитряться избегать дифрагирования через разрезы. Поэтому, хотя компоненты повседневных объектов повинуются квантовой физике, законы Ньютона создают эффективную теорию, которая очень точно описывает, как ведут себя составные структуры, образующие наш повседневный мир.

Это могло бы звучать странно, но в науке есть множество примеров, в которых большое скопление, кажется, ведет себя, в некоторой степени, отлично от поведения его отдельных компонентов. Реакция одного нейрона едва ли предскажет реакцию человеческого мозга, равно как и знание о молекуле воды не много говорит вам о поведении озера. В случае квантовой физики, ученые все еще работают, чтобы выяснить детали того, как законы Ньютона возникают из квантовой сферы. Нам точно известно, что составные части всех объектов подчиняются законам квантовой физики, и Законы Ньютона хорошо описывают модель поведения макроскопических объектов, которые состоят из этих квантовых частиц.

Но предсказания Ньютоновской теории поэтому соответствуют представлению о реальности, в которой мы развиваемся, как познаем мир вокруг нас. Но уникальные атомы и молекулы взаимодействуют совсем по-другому, чем принято в нашей повседневной жизни. Квантовая физика — новая модель реальности, дающая нам картину Вселенной. Это — картина, в которой у многих понятий, фундаментальных для нашего интуитивного понимания действительности, больше нет значения." (с) С. Хокинг

Особенно сильное впечатление производит один из принципов квантовой физики - принцип неопределенности, сформулированный в 1926 г. Вернером Гейзенберогом. Не буду вдаваться в подробности, - те, кому это интресно, могут сами о нем почитать, - но вывод, который из него следует, что:

"...вне зависимости от того сколько информации у нас уже имеется или насколько велики наши вычислительные возможности, результаты физических взаимодействий не могут быть предсказаны со всей определённостью, потому что определённость не входит в их описание. Вместо этого, учитывая изначальное состояние системы, природа определяет состояние будущего через процесс, который суть фундаментально не определён. Другими словами, природа не предписывает результатов никаких процессов или опытов, даже в самых простейших ситуациях. Скорее допускает некоторое количество различных вариантов развития, каждый со своей вероятностью осуществления.

Может показаться, что квантовая физика подрывает саму идею законов природы ею управляющими, но это совсем другой случай. Напротив, она приводит нас к новой форме детерминизма: учитывая состояние системы в какое-либо время, законы природы определяют вероятность различных будущих и прошлых, вместо того, чтобы определять единственное достоверное будущее и прошлое."

переворачивает мое обычное представление о жизни с ног на голову.

#25

Гость_Executor_*

Гость_Executor_*

Отправлено 17:27:21 - 15.05.2018

Я очень рад за вас и ваш достижение, Джонатан! Жму вашу мужественную руку!переворачивает мое обычное представление о жизни с ног на голову.

Вероятно, вам пора уже записываться в научные группы и делать гениальные открытия.)

P.S. Вы так прекрасно обо всём осведомлены, подскажите, среди научных групп, чьи исследования проходят на БАК, есть чисто украинская группа? Или хотя бы один украинский ученый?

#26

Отправлено 18:31:24 - 15.05.2018

Сообщение отредактировал Джонатан: 18:56:42 - 15.05.2018

#27

Гость_Executor_*

Гость_Executor_*

Отправлено 22:07:21 - 15.05.2018

Мдаа, куда уж всей русской ученой мысли до одного неученого украинца, прячущегося под юбкой мировой науки.Я не занимаюсь подсчетом ученых в тех или иных проектах. Если же вы таким образом намекаете на величие русской ученной мысли, то достаточно будет посмотреть на соотношение научных открытий, сделанных русскими умами и представителями других национальностей, чтобы убедиться в том, что изображаемая вами поза достоинства на деле представляется всего-навсего поповертением.

Нет, Джонатан, БАК и только БАК. Квантовая физика, эксперименты. Компрене ву?

#28

Отправлено 01:32:28 - 16.05.2018

Недостаточно ибо здесь идет речь об официально признанных, причем на западе.то достаточно будет посмотреть на соотношение научных открытий, сделанных русскими умами и представителями других национальностей, чтобы убедиться в том, что изображаемая вами поза достоинства на деле представляется всего-навсего поповертением.

У нас же всегда и особенно в эпоху до глобализации (19-20 вв) была проблема публикаций и языка. Грубо говоря на западе периодически открывали велосипед.

Могу привести пример посмешнее и уже из нашей науки.

В 80е мы мы с коллегами Петровым и Сидоровым (см. "Тихоокеанский экспресс") наклепали линейку излучателей, получившую название "Трубы". Где-то там в Экспрессе даже картинки должны быть. Это были могучие киловаттные устройства несколькометровых размеров, озвучивавшие океан на тысячи миль.

Информация по ним по понятным причинам попала преимущественно в закрытые отчеты (которые в современной науке вообще не считаются публикциями в отличие от науки советской, и которые закрыты по сию пору), хотя есть и пара (по крайней мере с моим участием, есть еще куча и без моего) открытых АС/патентов.

И вот связывается со мной один товарищ из уважаемого научного института и просит доп информацию по патенту.

Я сообщаю об этом Петрову, у которого вся эта информация лежит, а он мне отвечает

"Прикол: в ХХХИН (очень уважаемый институт, некогда бывший головным) чувак защитил кандидатскую по трубе,с линейным электродвигателем.

Топил в бассейне маленький макетик ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ В ОКЕАНЕ ДО ОХ...ИЯ НАБАЛОВАЛИСЬ МНОГОКИЛОВАТТНОЙ ТРУБИЩЕЙ Какой-то молодежи понадобилась кандидатская.."

И это без всяких проблем с языком, границами, политикой и т.п. и при наличии патентной системы. Кстати, и лет не 25 прошло, а где-то порядка 30 с хвостиком.

Это к вопросу о приоритетах.

Сообщение отредактировал Олег Л: 01:33:56 - 16.05.2018

#29

Отправлено 22:49:11 - 16.05.2018

Мдаа, куда уж всей русской ученой мысли до одного неученого украинца, прячущегося под юбкой мировой науки.

Если вы надумаете что-то предполагать, то смею вас заверить, что это я просто так шучу.)

Экзекутор, вы в шутку решили убрать меня с глаз долой и спрятать под юбку мировой науки, хотя с таким же упехом могли бы заквашивать сопли. Тем более, что оправдать ваши калометания решительно невозможно.

Суждения мои о ваших "научных" постах являются не столько острыми и резкими, сколько беспристрастными и даже в какой-то степени благородными. В моих ответах вы не найдете ни зависти, ни злонамеренности, а только лишь объективную оценку вашего интеллектуального уровня, отсутствия у вас сколь-нибудь постоянного мнения и редкого проблеска мысли. Отмечу, впрочем, что все это вы сполна компенсируете многословной фанфаронадой и живостью языка.

Сообщение отредактировал Джонатан: 22:52:32 - 16.05.2018

#30

Гость_Executor_*

Гость_Executor_*

Отправлено 00:26:43 - 17.05.2018

Джонатан, поздно уже. Идите спать!Экзекутор, вы в шутку решили убрать меня с глаз долой и спрятать под юбку мировой науки, хотя с таким же упехом могли бы заквашивать сопли. Тем более, что оправдать ваши калометания решительно невозможно.

Суждения мои о ваших "научных" постах являются не столько острыми и резкими, сколько беспристрастными и даже в какой-то степени благородными. В моих ответах вы не найдете ни зависти, ни злонамеренности, а только лишь объективную оценку вашего интеллектуального уровня, отсутствия у вас сколь-нибудь постоянного мнения и редкого проблеска мысли. Отмечу, впрочем, что все это вы сполна компенсируете многословной фанфаронадой и живостью языка.

#31

Отправлено 03:34:38 - 17.05.2018

#32

Отправлено 14:24:48 - 19.05.2018

#33

Отправлено 19:35:18 - 26.07.2018

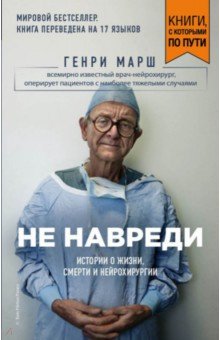

нига - о буднях нейрохирурга, его работе, его выборе, за кого из пациентов бороться, а кого отпустить. Конечно, не хотелось бы попасть к нему на прием, но иногда это случается. И хочется, чтобы врач делал свою работу хорошо. Но все мы забываем, что нейрохирурги тоже люди, со своими заботами, обидами, недосыпом… головной болью, наконец. Каково это - быть ответственным за жизнь и здоровье человека? Где черпают силы люди, от которых зависит так много?

Уд

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/638130/

#34

Отправлено 19:23:29 - 31.08.2018

енри Марш " Призвание" ЛЮТО, Бешенно РЕКОМЕНДУЮ!

О выборе, долге и нейрохирургии. Очень мудрая, человечная книга. Читаешь и думаешь, что если есть такие люди, быть человеком не так уж и стыдно.)

#35

Отправлено 05:10:00 - 29.11.2018

Куропаткин Алексей Николаевич "Русская армия" (1910 г.)

А.Н. Куропаткин– генерал-адъютант, член Госсовета Российской империи, военный министр, командующий Манчжурской армией и главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке в период Русско-японской войны.

Об этих двух книгах (во многом пересекающихся по тематике) можно написать монументальное эссе. Я постараюсь (по мере сил) быть кратким.

1. Книги представляют собой настоящую энциклопедию русской жизни за период с XVIII по начало XX века. Прежде всего подробно рассмотрены политика, экономика, военное положение России и действия русской армии в этот обширный период истории. Однако много внимания уделяется и другим сторонам русской жизни : национальному вопросу, образованию, положению разных социальных групп общества, борьбе с пьянством (с анализом положительного опыта других государств и конкретными предложениями по реализации их в России), продовольственному вопросу и многому другому. Проще, может быть, указать о чем в книге не сказано, но вот я с ходу даже не могу этого придумать.

2. Кроме изложения фактов и их анализа, с многочисленными приводимыми цифрами и показателями, в книге сформулировано много предложений не только о том, как надо БЫЛО сделать, но и о том, что надо сделать сейчас и в будущем.

3. В первой книге довольно подробно разобран ход Русско-японской войны и ее отдельных сражений, заставляющих невольно вспомнить то, как видел войну Л.Н.Толстой. В общем, как большой бардак, в котором целенаправленные усилия наталкиваются на хаос, непонимание, невыполнение приказов, странные действия (обеих сторон), неумение руководить огромными массами людей и т.п. Конечно же вместе с проявления героизма, самопожертвования, решительных действий и умения противоборствующих сторон. Так сказать, диалектика войны.

4. Особое внимание уделено инфрастуктуре военных действий. Сосредоточение и распределение всех видов припасов, подвоз и использование людских ресурсов, функционирование транспортной системы, внутренняя организация армии, все рассмотрено дотошно с цифрами и подсчетами.

5. Ну и, наконец, большое внимание уделяется человеческому фактору : навыкам, умению и морально-волевым качества разных групп военнослужащих : генералитету, офицерскому составу, унтер-офицерам и солдатам срочной службы, запасным первой, второй и третьей очереди. Особенно подчеркивается, что в современных автору условиях большая война в сущности становится не войной профессиональных армий, а войной народов, при прочих равных победу в ней одерживает тот народ, который ведет войну с бОльшим воодушевлением.

6. Книги нелегко читать, в них много повторов, автор раз за разом вдалбливает читателю одни и те же факты и мысли, рассматривая их в разных аспектах. Но очень интересно со стороны как информативной, так и психологической. Это не только анализ военного историка, Куропаткин был непосредственным участником многих событий, начиная с Туркестанских походов и Русско-турецкой войны 1887-8 г.г. и заканчивая войной с Японией 1904-5 г.г., а кроме того у него за плечами 6 лет работы военным министром . Это совершенно другой менталитет и иной взгляд на события и проблемы, не отягощенный ни советским прошлым, ни постсоветским настоящим, как у современных историков и аналитиков.

7. У нас есть такой мем как «имперское сознание». Осмелюсь утверждать, что наши современники, использующие это термин, понятия не имеют что это такое. А вот, почитав генерала Куропаткина, я начинаю хоть немного это понимать, так же, как и то, что у нас сейчас этому сознанию просто неоткуда взяться. Прервалась связь времен, и нечто уже не может произойти из ничего.

9. Рекомендовать к прочтению могу только людям уперто интересующимся историей в изложении современников и участников событий. Я таких книг прочитал уже немало, но вот эта совершенно особенная, как по врменнЫм масштабам, так и по ее комплексному подходу и широте охвата разных сторон жизни.

10. Самое удручающее, что эти книги отнюдь не потеряли актуальности более века спустя. Можно приводить цитаты пачками, применительно к текущей обстановке. Многие главные проблемы страны никуда не делись, несмотря на время и совершенно другие реалии.

Сообщение отредактировал Олег Л: 05:13:29 - 29.11.2018

#36

Отправлено 06:46:05 - 10.01.2019

Честно говоря, эта книжка поразила мое воображение широтой и глубиной охвата предмета. Это реально справочник обо всём. Там множество цифр и таблиц с их анализом, есть карты, хотя как по мне, так побольше бы бы их и по количеству, и по размеру (типа вкладок), да и желательно в цвете. Вообще много информации.

К сожалению все заканчивается временем написания, с которого прошло уже 30 с изрядным хвостиком лет, за которые в стране много чего произошло и многое изменилось.

На удивление в книге практически нет идеологии, хотя в Бирме после обретения независимости реально пытались построить социалистическое государство. Так, соблюдены определенные правила игры текстового характера, но не более того. Руководящей роли Партии совсем не чувствуется, за что коллектив авторов стОит поблагодарить.

У меня был конкретный интерес и вполне практическое приложение предмета, но сейчас задумался, что было бы неплохо разыскать как можно больше книг из этой серии (а это именно серия, по разным странам) и почитать их. Хотя бы как исторические.

Не знаток предмета, но не удивлюсь, если окажется , что ТАК (академически и комплексно) книжки сейчас может быть уже и не пишутся, и не исключено, что эта серия останется могучим интеллектуальным артефактом безвозвратно ушедшей эпохи.

Ну а в подтверждение вышесказанного приведу страничку, на которой перечислен коллектив авторов и разделы, которые они на писали. Я насчитал 29 разделов. если, конечно, по пути не сбился.

Знатоков фантастики там поджидает сюрприз.

Изрядную часть книги написал не просто писатель-фантаст, а писатель культовый.

От редакции

PS: Узнал вчера, что эта книга переведена на бирманский и будет издана в Мьянме.

Сообщение отредактировал Олег Л: 01:29:10 - 11.01.2019

#37

Отправлено 01:54:14 - 12.02.2019

"Из Виктории во Владивосток. Канадская сибирская экспедиция 1917-19" Владивосток : Дальнаука, 2013

Пусть вас не смущает слово "экспедиция", его смело можно заменить на "интервенция".

Книга не совсем оправдал мои ожидания и в первую очередь тем, что в ней гораздо меньше написано про Владивосток в частности и Россию вообще, чем про Канаду.

Впрочем, автора, как канадца, тут можно понять.

Пожалуй, взгляд со стороны внес некоторую лепту в понимание причин по которым белое движение даже вкупе с интервенцией не добилось успехов в борьбе против большевиков.

Но пожалуй самое интересное и неожиданное в книге заключается в том, что революционные процессы начала 20-века, которые все-таки казались преимущественно прерогативой нашей отечественной истории, оказались на самом деле мощным мировым процессом, спровоцированным мировой войной, но созревшим в недрах самого прогрессивного економического строя вполне естественным путем.

Автор, ничтоже сумняшеся, называет вещи вполне привычными нам терминами и постоянно подчеркивает то, что в марксизме называлось "антагонистическими противоречиями между трудом и капиталом". Именно антагонизм в результате мировой войны достиг, видимо, наивысшей точки в истории капитализма.Автор подробно останавливается на этом на примере Канады, но приводит и факты из мировой практики.

Как результат - драконовоские меры во внутренней политике, всевозможные ограничения прав и свобод, аресты, тюрьмы, репрессии и даже расстрелы мирных демонстраций с человеческими жертвами (к примеру 4 погибших и около 50-ти раненых, не помню где).

В общем, война между трудом и капиталом шла нешуточная по всему миру. России, как опять же видно из канадских примеров, "повезло" в том, что в ней нашлась "самая правильная" партия и ее сильные лидеры, что и позволило большевикам захватить и удержать власть, преодолев все "уклоны", разброд и шатания.

В других странах противоречия среди социалистически ориентированных элементов было гораздо сильнее и не позволили дойти до по-настоящему организованных действий, причем, подчеркиваю (как это подчеркивает и сам автор) : насильственных действий по ликвидации существующей власти.

Кстати, и белое движение в итоге потерпело поражение, насколько я понимаю, в первую очередь из-за противоречий и борьбы за власть внутри него самого, а также ввиду противоречий между интервентами, которые (даже японцы) действовали достаточно нерешительно и скорее были озабочены тем, чтобы кто-то из них самих не отхватил лишний кусок пирога, нежели оказывали реальную боевую помощь, ограничиваясь поставками военных грузов и действиями по охране порядка.

Меня поразил объем материала, перелопаченного автором. В книге порядка 10 глав, и в конце каждой приведен список цитируемой литературы. Так вот там как правило от 150 до 180 ссылок к каждой главе!

Я бы тоже с охотой поцитировал это книжку, но в электроном варианте у меня ее нет, а набивать с листа нет никакого желания.

В общем, это было познавательно и натолкнуло меня на мысль о том, что пора бы мне заинтересоваться не только историей Первой мировой войны на море, но Великой воны вообще.

Сообщение отредактировал Олег Л: 02:01:54 - 12.02.2019

#38

Отправлено 06:15:42 - 28.02.2019

Владимир Кофман "Японские линкоры Второй мировой войны "Ямато" и Мусаси"

Виталий Полуян "Броненосцы имперской Австрии. Наследники победителей при Лиссе"

Не собираюсь утомлять техническими подробностями, отмечу только, что с этой точки зрения книги написаны просто отлично.

Большой объем материала, в т.ч. чертежей и фотографий, интересные подробности. Авторы постарались на совесть.

А вот несколько интересных моментов хотелось бы отметить.

Первый это то. что японцы во Второй мировой войне получили своеобразную "ответку" за Русско-японскую войну.

И хотя началась эта война даже более успешно, чем война 1905 года, в дальнейшем все перевернулось с точностью до наоборот и японцы начали собирать на свою голову во многом те же неприятности, закономерные и не очень, которые в предыдущей войне валились на русские головы.

Здесь и нерешительность командования, и просчеты стратегического и тактического плана, и просчеты (в том числе не только технические, но и стратегические) в проектировании кораблей, и неразрывающиеся снаряды, пробивающие корабли противника насквозь, не причиняя им существенного вреда, и гибель огромных кораблей от одной единственной торпеды и много чего еще.

Я, каюсь, тихо злорадствовал, хотя особых симпатий к американцам не испытываю.

Лобопытный факт РЯВ на море была "сделана" посредством фугасных снарядов, причинявших небронированным бортам и конструкциям русских кораблей огромные разрушения. Несмотря на это Япония вступила во 2 МВ не имея вообще (sic!) фугасных снарядов по крайней мере для орудий крупных калибров (от 203 мм и выше).

А бронебойные страдали тем же, чем и русские снаряды времен 1905 года : малое количество взрывчатого вещества и слишком большая задержка взрывателя. С тем же самым результатом : пробивание небронированных конструкций навылет без разрыва снаряда.

Как такое могло произойти? Уму непостижимо.

А роль фугасных снарядов Р-Я войны японцев во 2МВ взяли на себя бомбардировщики и торпедоносцы американцев, опять же с весьма похожими результатами.

В общем еще раз убедился в том, что войны нового времени как правило начинаются с совершенно негодным оружием и побеждает в них тот, кто сумеет выковать новое оружие в течение войны.

Вторая книга оказалась весьма примечательной по двум моментам :

Автор, естетсвенно, не имел доступа к имперским архивам Австро-Венгрии и ему ничего не оставалось, как писать свою книгу на основании открытой и опубликованной информации. В конце книги приведены 15 (поправляюсь : 21 )источников : справочники специализированные военные монографии на трех языках - русском, английском и немецком. Включая Jane's Fightin Ships (для знатоков!

Так вот добросовестность автора настолько велика, что при перечислении основных параметров кораблей и фактов из их службы он не удовлетворяется некоей "средней", а дотошно (хотя и несколько занудно) отмечает все расхождения источников, которые порой бывают весьма существенными.

Типа того, что артиллерии этого калибра по данным [1] столько, данным [2]и [3] столько, а поданным [4] ее нет вообще (!).

К чему это я? Да к тому же - к достоверности источников информации. Особенно выдергиваемой из всемирно известной Сети, в которой за эту информацию никто ответственности не несет и выдаваемой за непреложную истину. У [1] [2] [3] и [4] есть по крайне мере фамилия, хотя спросить за давностию лет уже и не c кого, померли все давно.

Второй очень интересный момент - это удивительный зверь, называемый Австро-Венгерская империя. Хотя книжка напрямую этому и не посвящена, но описывая историю создания кораблей за приличный временной период, без упоминания особенностей функционирования этого тяни-толкая автору было никак не обойтись. И судя даже по этим весьма избирательным и узкоспециализированным фактам, Австро-Венгреская монархия была может быть самым экзотическим государственным образованием в истории.

В связи с этим мне даже захотелось поискать некий "Краткий курс истории Австро-Венгрии" и понять как же возникло и функционировало это чудо-юдо.

Я вот еще только пару штришков приведу :

Дредноут "Радецкий" назван в честь австрийского полководца и госуд. деятеля, внимание :

Йога́нн Йо́зеф Ве́нцель Анто́н Франц Карл граф Раде́цки фон Ра́дец

нем. Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz

чеш. Jan Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče

Как вам имечко? Причем из чешской дворянской семьи и бинго! : Вице-король Ломбардо-Венецианского королевства.

Ну как?

Еще? Пожалуйста:

Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург (нем. Ferdinand Maximilian Joseph von Habsburg)

Эрцгерцог Австрийский, главнокомандующий австрийским военно-морским флотом, вице-корль Ломбардии и Венеции и ... оба-на : Император Мексики Максимилиан I !

Короче, Австрия жжот! А "Краткий курс истории Австро-Венгрии" надо искать!

Сообщение отредактировал Олег Л: 06:57:43 - 28.03.2019

#39

Отправлено 11:05:11 - 28.02.2019

Лобопытный факт РЯВ на море была "сделана" посредством фугасных снарядов, причинявших небронированным бортам и конструкциям русских кораблей огромные разрушения. Несмотря на это Япония вступила во 2 МВ не имея вообще (sic!) фугасных снарядов по крайней мере для орудий крупных калибров (от 203 мм и выше).

А бронебойные страдали тем же, чем и русские снаряды времен 1905 года : малое количество взрывчатого вещества и слишком большая задержка взрывателя. С тем же самым результатом : пробивание небронированных конструкций навылет без разрыва снаряда.

Как такое могло произойти? Уму непостижимо.

А роль фугасных снарядов Р-Я войны японцев во 2МВ взяли на себя бомбардировщики и торпедоносцы американцев, опять же с весьма похожими результатами.

В общем еще раз убедился в том, что войны нового времени как правило начинаются с совершенно негодным оружием и побеждает в них тот, кто сумеет выковать новое оружие в течение войны.

Олег, а в чем разница между фугасными и бронебойными зарядами? (Знаю, что есть осколочные и фугасные. Последние применяют при штурме укреплений и бронетехники.)

#40

Отправлено 05:04:41 - 01.03.2019

Фишка в том, что бронебойный снаряд должен быть достаточно прочным, чтобы пробить броню, именно поэтому увеличение заряда может быть нежелательно : снаряд просто разрушится ДО пробития и срабатывания взрывателя. Но на других флотах были бронебойные снаряды и с бОльшим количеством ВВ.

Т.е японские бронебойные снаряды имели высокую пробиваемость, но низкое фугасное (разрывное) действие. И еще они могли "нырять" при недолетах и поражать подводную часть корабля противника.

Стратегический просчет заключался в том, что как раз эти-то свойства японских снарядо во 2 МВ им не очень понадобились.

Плюс большая задержка взрывателя еще сработал против. Т.е. даже если взрыватель взводился небронированным бортом. разрыв происходил уже после того, как снаряд улетел насквозь, хотя чаше не происходит вообще.

Если бы японцы имели фугасные снаряды по типу тех, что применялись ими в Р-ЯВ, то американские авианосцы вряд ли ускреблись от них в сражении в заливе Лейте. А так в них просто дырок нафигачили, как в дуршлаге. В Р-ЯВ японцы такие дырки от русских снарядов просто забивали пробками.

Вторым штатным снарядом курпнокалиберной артиллерии был осколочно-зажигательный снаряд Тип 91, который применялся против авиации, но показал весьма низкую эффективность.

Картинку в разрезе к удивлению не нашел даже по прямому запросу "Осколочно-зажигательный снаряд Тип 91 мод. 3", а в книжке она есть.

Короче, полный афронт был японцам!

Сообщение отредактировал Олег Л: 05:19:03 - 01.03.2019

Темы с аналогичным тегами философия, нейробиология, физиология, эволюция, Эйнштейн, политология, психология, ушу, квантовая механика, молекулярная физика

|

Ролевые игры →

Другие ролевые игры →

Архив →

Мафия Этого Форума.Автор Правительство, 03:26:01 - 05.04.2014 |

|

|

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей